伊通河上风景优美的月亮岛。

人们在伊通河畔绿道上悠闲漫步。

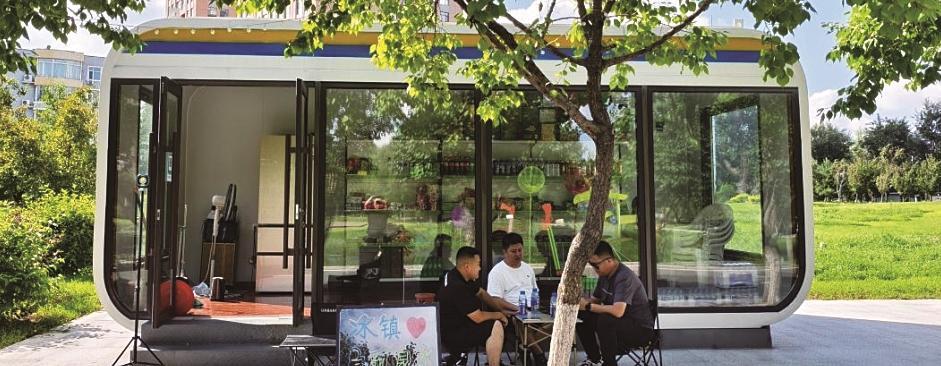

南溪里文旅小镇内的特色集装箱建筑。

北湖未来科学城核心区—长春新区长新创谷已入驻各类企业和服务机构600余家,吸引创业就业人才7200余人。

夜色下的回忆岛景观桥,将河面装扮得更加美丽。

伊通河沿岸的工业轨迹公园内,火车改造而成的咖啡馆极具艺术性。

在伊通河沿岸新增的移动售卖处,为沿途行人提供便利。

从空中俯瞰,伊通河自南向北从城区中蜿蜒而过。石海君 摄

从高空俯瞰长春,伊通河宛如一条碧绿绸带自南向北贯穿整个城区。

这条从远古奔涌而来的河流,在东北黑土地上蜿蜒343.5公里,长春段便占232公里,伊通河当之无愧地成为这座城市的“母亲河”。

当晨光漫过天际线,伊通河悄然苏醒。南溪湿地公园的芦苇荡里,几只白鹭扑棱棱掠过水面,翅尖划破薄雾,惊起一圈圈涟漪。河畔的塑胶跑道上,身着荧光绿运动服的跑者迎着朝阳冲刺,影子被拉得很长。一幅幅动静相宜的画面,如今已是长春人最熟悉的晨景。

流淌的河水在岁月的变迁中,见证着城市的源起,承载着历史的厚重,也孕育城市的未来。如今,伊通河正以生态为音符、文化为旋律、活力为节奏、产业为交响,奏响城市向新的磅礴乐章。

涅槃—

从“城市伤疤”到生态长廊

夏日午后,站在回忆岛景观桥上远眺,伊通河河面水波粼粼,岛上绿意盎然,一派生机。然而,眼前这条水清岸绿的母亲河也曾陷入病痛。

一场生态“逆袭”在2016年拉开序幕。长春启动伊通河综合治理工程,涵盖伊通河城区中段、南南段、北北段等九大水系。这是长春有史以来规模最大、治污最坚决的生态治理工程。

长春市党政主要领导挂帅成立伊通河综合治理领导小组,根据工程建设需求和水系布局,设立11个工作组和16个工程指挥部,邀请中国市政工程东北设计研究总院、中国科学院生态环境研究中心参与方案设计。

“水体是联通的,必须全区域、全流域、全方位综合治理。”长春市城乡建设委员会主任李长城道出治理关键。治理工程建立了跨区域协作机制:上游伊通满族自治县清理污染底泥、建设污水处理厂;长春城区铺设120公里污水干管,将直排河道的污水引入处理厂;同时清淤350万立方米,搬迁沿岸养殖场。

在伊通河城区南南段,可以看到4座拦河闸已经建设完成。“通过实时监测,我们可以远程控制河闸开关。”长春城投建设投资(集团)有限公司项目负责人陈忠章介绍,“这里的河道曾经蜿蜒狭窄,泄洪能力不足5年一遇,治理之后,河道两侧500米范围内的农田、村庄都受到了保护,如今河道的防洪能力为200年一遇,为两岸的经济发展和建设提供了有力的安全保障。”

15公里智慧水务系统沿河建立,实时监测管道流量、水体质量;新立城水库累计生态补水2.8亿立方米,激活河道生命力;110公里河湖生态缓冲带修复完成,草木根系成为天然“滤芯”;南溪湿地用“海绵城市”理念重生,东方白鹳的身影时隔30年再度掠过芦苇荡;北湖国家湿地公园以“退耕还湿”修复水域,成为东北亚候鸟迁徙的重要驿站……

经过治理的伊通河,河道干净、河面宽广,水质提升至地表水Ⅳ类标准,沿岸植被覆盖率显著提升,清晨的晨练者与白鹭共享河岸,傍晚的余晖为亲水栈道镀上金边——这里已成为长春的“生态绿肺”,用流绿飘香的身姿,诠释着“绿水青山就是金山银山”的深刻内涵。

镌刻—

从工业记忆到文化长廊

在伊通河的城区中段,深绿色的老机车在锈迹斑驳的铁轨上静静停驻,一群孩子好奇地触摸着这台20世纪50年代的工业遗存,不远处,一列轻轨列车从头顶的卫星路高架桥上呼啸而过——新老长春的工业记忆在此交汇。

往昔,伊通河两岸工厂林立,老长春三大面粉厂、长春商埠地电灯厂等都在河畔矗立。随着时代车轮滚滚向前,城市不断发展,工业转型的浪潮涌起,伊通河周边工厂陆续搬迁或转型,曾经的工业辉煌逐渐成为回忆,但伊通河并未被遗忘,反而迎来了新的蜕变契机。在伊通河综合治理中,长春让历史在河畔“显影”,通过精心谋划,以 “三区、五岛、十园”为整体布局,将历史与地域文化巧妙融入沿河景观,致力于把伊通河打造成集生态、文化、休闲于一体的城市新名片。

走进沿岸而建的工业轨迹公园,仿佛穿越回长春的工业发轫时代。这里以工业、铁路元素为核心,铁轨印记为脉络,深绿色的老机车静静停在铁路尽头,它是20世纪50年代长春自产的第一台机车,承载厚重历史记忆。老机车工业装置、一汽工厂老照片、工业艺术雕塑等,展现长春工业文明的厚重感,吸引市民和游客驻足拍照、参观。市民王德兴感慨:“看到这些老物件,就想起当年在工厂奋斗的日子,伊通河的变化太大了,现在不仅环境好,还能勾起我们的回忆。”

文化的融入不止于工业记忆。从工业轨迹公园出发,沿着河畔绿道,步行20分钟,就来到了渔航文化公园,这里展示着伊通河曾经的渔业与航运历史。在这里,人们能感受到伊通河往昔水运的繁荣昌盛,领略独特的渔航文化魅力。

影像民俗公园同样别具一格,它以长春深厚的影视底蕴为背景,沿绿道精心排列多样的主题空间和活动空间。其中,民族风情园最为吸睛,中央的民族大团结雕塑与一张张特色脸谱,生动展现出全省多民族团结交融的历史印记,让游客沉浸在浓郁的民俗文化氛围中。

对长春而言,伊通河早已不是单纯的水系,而是一座立体的城市博物馆,可以窥见长春这座城市的奋斗史,她不仅记录了新中国成立后“汽车城”“电影城”的崛起,更让城市文化在这里接续传承。

律动—

从静谧河湾到活力长廊

净月高新区天普路畔,2万平方米的粉红沙滩在夕阳下泛起梦幻光泽,音乐的声浪与浪花交响,水幕光影秀在百米巨幕上泼墨挥毫,烟花表演倒映河面,已经开启预热的肆季南河岸线公园已然成为伊通河畔的又一新地标。

“我们通过融合市集、水幕光影烟花秀、沙滩影院、落日音乐会及互动演艺等多元业态,精心打造沉浸式都市文化生活新场景。”吉林中庆旅游文化发展有限公司演艺负责人王润东介绍说,园区内还有室内外商街、文化艺术体验区、岸线公园、休闲沙滩及广阔河面,将文化、娱乐、休闲集于一体,为市民及游客提供了休闲娱乐的新选择。

从肆季南河岸线公园、南溪里文旅小镇,到樱花岛、北海湿地公园,再到宁溪公园、北湖湿地公园,从南至北,伊通河流经长春主城区的48.82公里串起众多长春人的休闲之处,静谧的河面与市民和游客一道体验独属于长春的魅力与活力。

每年春季,当微风拂过樱花岛,千株樱花绽放如霞,伊通河便拉开了四季欢歌的序幕。这里的春天是粉色的,汉服爱好者在落樱缤纷中拍摄;夏日的河道则是激昂的,每年6月的龙舟赛,各支队伍劈波斩浪,岸边的呐喊声、叫好声此起彼伏,露营地的帐篷连成彩色的星群,网红蒸汽火车咖啡馆里,年轻人用镜头记录“北国江南”的夏夜。

秋日的伊通河是油画的调色盘,银杏道与枫树林将河岸染成金红,骑行者与徒步者在绿道上追逐暖阳;冬日河面冰场欢笑声不断,雪雕、彩灯、冰滑梯让“冷资源”变成“热经济”。

如果说河水串联起伊通河的四季缤纷,那么北起万宝闸、南至兴民路,全长达66公里的河畔绿道则串联起通勤、健身、休闲与活力。

“这里有专门的骑车道,对我们骑行爱好者来说特别友好。”骑到伊通河工业轨迹公园,暂时休息的骑行爱好者孙磊说。

绿道上红色步行区与波点骑行区分明有序,设有多个智慧打卡桩,通过扫描二维码,运动里程、时长等数据在手机上一目了然。同时配有照明设备、广播系统、健身器材等,还修建了33座驿站供游览者休息。

绿道上运动的人流不断、景点内拍照打卡的络绎不绝,治河纪念公园秧歌和广场舞轮番上演……这条河,用四季不断的活动与场景,让城市的活力在水边自然生长。

赋能—

从传统岸线到经济长廊

从城区南南段向北延伸,一条“生态+产业”的经济带沿河岸铺展,搭建起一条助推长春经济发展的长廊。

向南,永春现代生物医药城拔节生长。1.13平方公里起步区内,生物医药项目加速集聚。会展经济在此蓬勃兴起,汽博会、光博会、健博会轮番登场。

伊通河中段则是文化旅游与现代服务业的集聚地。工业轨迹公园、樱花岛、月亮岛等景点吸引大批市民和游客。而在二道区段,伊通河滨水商业活力功能带正重塑城市商业版图。滨河东区湾区项目规划了创智总部基地、缤纷水岸商业长廊、数字金融办公广场三大功能区,打造长春的“东外滩”。

向北,北湖未来科学城如明珠镶嵌,鳞次栉比的15栋现代楼宇组成长新创谷,已入住各类企业和服务机构600余家,吸引创业就业人才7200余人。“这里打造集科研、孵化、服务、产业为一体的创新生态圈。”长春新区负责人介绍。北湖未来科学城项目今年计划实施5000万元以上项目337个,总投资2256亿元。

这条经济长廊的智慧,在于以河为轴的产业集聚:南部生态涵养、中部服务集聚、北部科创引领,水流的方向引导着城市产业发展的脉络。

伊通河的蜕变,是长春城市发展的缩影。当河道流淌出生态、文化、活力与经济的多维价值,它便不再只是一条河,而是一座城的精彩。伊通河的浪涛还在向前,长春的故事,也必将在波光里续写新的篇章。

来源:吉林日报

初审:李皓

复审:赵铁楠

终审:李锐 刘晓玲